› 自然・山部会です › 2012年11月

› 自然・山部会です › 2012年11月2012年11月26日

11月の山作業

朝がたにパラパラと雨が降り気になりましたが、

集合時間の9時には雨の気配もなく出発。

この日は2班態勢の作業です。

①城山主郭跡の草刈りと

②12月の第4回森づくり塾コース(ルート)となるカナヤマあたりの整備

はじめに

城山城主郭跡の草刈

主郭跡は草に覆われていましたが

文化財保護課が立てた主郭跡の説明看板がくっきり読めるようになりました。

続いて森づくり塾コースの整備

数日前から草刈機などで大方の雑木は刈り取ってありましが、

あとは手刈りしながら歩けるように整備してきました。

まだ背の高いウラジロが多くあるので、まったく道なき道だった様子がわかります。

倒木、雑木、低木に覆われて行く手を阻まれてしまい

まだまだ手入れをしないと入れそうにもありません。

ゆっくり秋の森の中を歩けるほどの道を開くことができました。

第4回森づくり塾は「地元の里山の歴史探索」です、

!!お楽しみに!!

12月9日(日)小堤城山館に9時集合です。

集合時間の9時には雨の気配もなく出発。

この日は2班態勢の作業です。

①城山主郭跡の草刈りと

②12月の第4回森づくり塾コース(ルート)となるカナヤマあたりの整備

はじめに

城山城主郭跡の草刈

主郭跡は草に覆われていましたが

文化財保護課が立てた主郭跡の説明看板がくっきり読めるようになりました。

続いて森づくり塾コースの整備

数日前から草刈機などで大方の雑木は刈り取ってありましが、

あとは手刈りしながら歩けるように整備してきました。

まだ背の高いウラジロが多くあるので、まったく道なき道だった様子がわかります。

倒木、雑木、低木に覆われて行く手を阻まれてしまい

まだまだ手入れをしないと入れそうにもありません。

ゆっくり秋の森の中を歩けるほどの道を開くことができました。

第4回森づくり塾は「地元の里山の歴史探索」です、

!!お楽しみに!!

12月9日(日)小堤城山館に9時集合です。

2012年11月17日

魚類調査

家棟川の生態系調査は今回が最終日

冷たい風が吹いて一気の冬になった感じです。

JA篠原近くでは魚影は全く見られず

橋の下で投網するけれど入っていたのは大きなオタマジャクシ3匹、カワニナ

気温11度、水温12度など

風、水深、周りの風景、植物などを記入。

第2ポイント希望ヶ丘

大粒の雨が降り出してきました

美しく円に広がる投網は見事です。

この地点ではオイカワやエビやフナがたくさん網に入りました。

来年の春には大きくなった魚たちが見られるのが楽しみです。

オイカワ8cm

フナ 6cm

エビ4cm

希望ヶ丘の調査地点

水量は夏場の半分くらいに減っていて、水面は穏やかでした。

魚たちは落ち葉の下に静かに住んでいるようです。

冷たい風が吹いて一気の冬になった感じです。

JA篠原近くでは魚影は全く見られず

橋の下で投網するけれど入っていたのは大きなオタマジャクシ3匹、カワニナ

気温11度、水温12度など

風、水深、周りの風景、植物などを記入。

第2ポイント希望ヶ丘

大粒の雨が降り出してきました

美しく円に広がる投網は見事です。

この地点ではオイカワやエビやフナがたくさん網に入りました。

来年の春には大きくなった魚たちが見られるのが楽しみです。

オイカワ8cm

フナ 6cm

エビ4cm

希望ヶ丘の調査地点

水量は夏場の半分くらいに減っていて、水面は穏やかでした。

魚たちは落ち葉の下に静かに住んでいるようです。

Posted by ここあ at

08:01

│Comments(0)

2012年11月12日

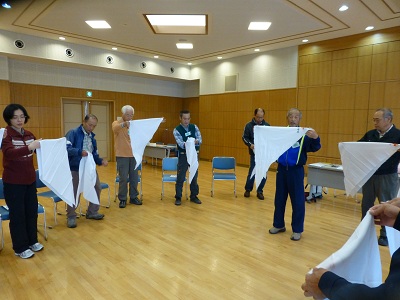

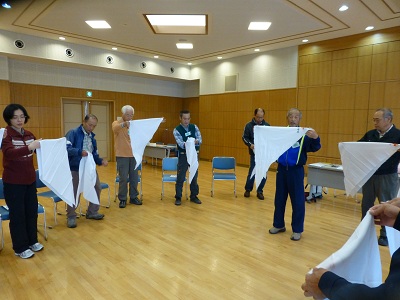

第3回森づくり塾

自然・山部会で年4回開催している森づくり塾の第3回目を11月10日(土)開催できました。

本当は9月の予定で、東消防署からも講師として来ていただくはずだったのですが

台風襲来のため急きょ中止となってしまっていました。

この日に開催できてスタッフ一同ホッと胸をなでおろすことができました。

参加者は20名

講座の内容は「山でのけがなどの応急手当」で三角巾を使って傷の手当や

傷病者を搬送したり応急担架で運んだりしました。

室内での講習でしたが、講座の内容が「山でのケガなど」なので、参加者は山作業やハイキングの時とおなじ服装です。

また救急箱の中身の点検と使い方の勉強もしました。

講師は山部会の会員でもある日本赤十字救急法指導員のTさん、しっかり教えていただきました。

講習の際に三角巾を一人ずつ渡してもらってまずたたみ方の練習

たたみ方をきっちり覚えておくとどんな場面でも応用でます。

二人一組となってケガの手当の巻き方を習いました。

三角巾というたった一枚の布が頭部、額、顔面のケガや肩のけがなどいろんな場面でが役に立つことが

実際やってみて確認できました。

腕の骨折、足首のネンザなどの時も覚えておくとよい巻き方を教わりました。

また搬送では二人で運ぶとき、一人で運ぶとき、毛布を使って6人で運ぶときなど

ちょっと知っていれば仲間と共同して救助できるということがわかりました。

竹を毛布で巻いてケガ人を運ぶ方法=運ぶ人がお互いの息をそろえて足先から運んでいきます。

(頭側はだいぶん重い様子でした)

わきあいあいとした感じでの講習でしたが

実際にケガなどなどの時にはあわてないで

こういった講習が生かせるように冷静に行動できれば良いですね。

本当は9月の予定で、東消防署からも講師として来ていただくはずだったのですが

台風襲来のため急きょ中止となってしまっていました。

この日に開催できてスタッフ一同ホッと胸をなでおろすことができました。

参加者は20名

講座の内容は「山でのけがなどの応急手当」で三角巾を使って傷の手当や

傷病者を搬送したり応急担架で運んだりしました。

室内での講習でしたが、講座の内容が「山でのケガなど」なので、参加者は山作業やハイキングの時とおなじ服装です。

また救急箱の中身の点検と使い方の勉強もしました。

講師は山部会の会員でもある日本赤十字救急法指導員のTさん、しっかり教えていただきました。

講習の際に三角巾を一人ずつ渡してもらってまずたたみ方の練習

たたみ方をきっちり覚えておくとどんな場面でも応用でます。

二人一組となってケガの手当の巻き方を習いました。

三角巾というたった一枚の布が頭部、額、顔面のケガや肩のけがなどいろんな場面でが役に立つことが

実際やってみて確認できました。

腕の骨折、足首のネンザなどの時も覚えておくとよい巻き方を教わりました。

また搬送では二人で運ぶとき、一人で運ぶとき、毛布を使って6人で運ぶときなど

ちょっと知っていれば仲間と共同して救助できるということがわかりました。

竹を毛布で巻いてケガ人を運ぶ方法=運ぶ人がお互いの息をそろえて足先から運んでいきます。

(頭側はだいぶん重い様子でした)

わきあいあいとした感じでの講習でしたが

実際にケガなどなどの時にはあわてないで

こういった講習が生かせるように冷静に行動できれば良いですね。