› 自然・山部会です › 森づくり塾

› 自然・山部会です › 森づくり塾2015年12月06日

講座「地図とコンパスを持って山歩き」

5月に開催した第1回森づくり塾「地図とコンパスを持って山歩き」の講座の後、

今一つコンパスの使い方が分からない、もう一度勉強したい、という受講生の

皆さんからの意見が多く補講をすることになりました。講師の方にはお忙しい

ところ再度お願いをして心よく引き受けて頂き12月5日(土)に補講を開催する

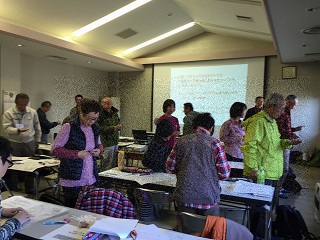

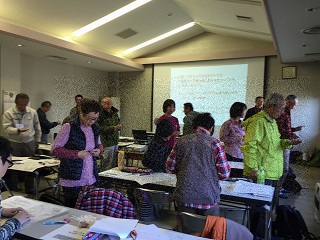

ことができました。 参加者20名

講座の様子

室内から見える八幡山を目的にコンパスで見る

目的地を地図上で確認する

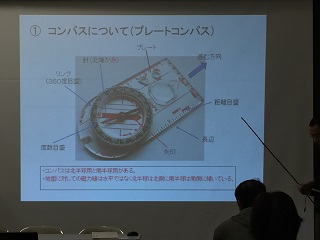

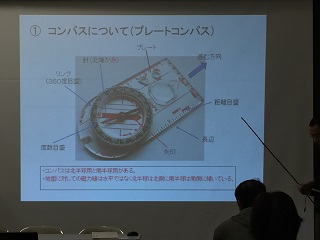

コンパスの名称を再度勉強==針とはどれ?矢印とはどれ?確認

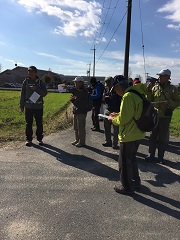

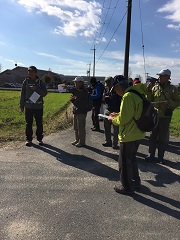

午後からは野外に出て地図とコンパスを使って目的地を確認

講師から地図上にコンパスの置き方をしっかり学びました

向山方向を確認

里山に登り 現在地の確認 分岐でどっちに行く?

下山の時==どっちに降りるのか確認

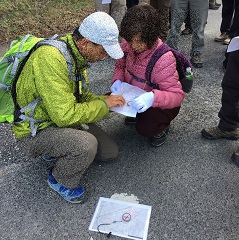

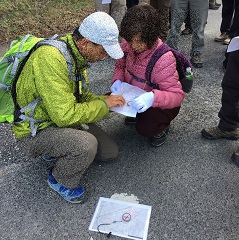

地図とコンパスで確認=降りる方向はこっちです

向山神社入り口に到着しました

無事下山==現在地を確認

向山展望台で記念写真

講師の先生、参加された皆さんありがとうございました。

これからは地図とコンパス持って出て復習してみましょう。

今一つコンパスの使い方が分からない、もう一度勉強したい、という受講生の

皆さんからの意見が多く補講をすることになりました。講師の方にはお忙しい

ところ再度お願いをして心よく引き受けて頂き12月5日(土)に補講を開催する

ことができました。 参加者20名

講座の様子

室内から見える八幡山を目的にコンパスで見る

目的地を地図上で確認する

コンパスの名称を再度勉強==針とはどれ?矢印とはどれ?確認

午後からは野外に出て地図とコンパスを使って目的地を確認

講師から地図上にコンパスの置き方をしっかり学びました

向山方向を確認

里山に登り 現在地の確認 分岐でどっちに行く?

下山の時==どっちに降りるのか確認

地図とコンパスで確認=降りる方向はこっちです

向山神社入り口に到着しました

無事下山==現在地を確認

向山展望台で記念写真

講師の先生、参加された皆さんありがとうございました。

これからは地図とコンパス持って出て復習してみましょう。

2015年11月12日

第4回森づくり塾

11月8日(日)

今年度最後の「第4回森づくり塾」を開催。

「野洲の歴史を学ぶ・三上山管理の歴史」を受講しました。

講座では三上山共有林野管理者として三上山を見守って来られた山田宗一氏の講義

三上山と地区の人々との生活(里山として活用してきた)や国有林になるまでの歴史。

三上山がかっては生活としての里山として活用されてきたこと・

「山の口が開く」==柴刈や落ち葉かきなどを採りに行く日が決まっていて”山の口がひらく」として

地元の皆さんが平等にされてきたことなど興味深いお話でした。

山田講師のお話を熱心に聴く受講生の皆さん

また続いて、学区の体育振興会の板倉祥浩氏からは三上山登山の

イベントや親子ふれあいハイキングなど楽しいお話でした。

三上山初日の出登山の認定証

午後からは三上山がどのように管理されてきたかなど登山道の観察を予定していましたが

朝から本降りの雨が続き、室内での講義となりました。

山部会会員の太田さんの熱心な講義の様子。

皆さんからの最後にひとこと・一句

●いちだんと三上山がミリョク(好きに)的になりました。

●久々の雨でうるおったが、三上山に登れず残念!

●三上山の歴史に感動しました

●たかが里山、されど三上山、オラがふるさと

平成27年度の「森づくり塾」は

今年も多くの方に支えられて無事終了できました。

ご協力ありがとうございました。

今年度最後の「第4回森づくり塾」を開催。

「野洲の歴史を学ぶ・三上山管理の歴史」を受講しました。

講座では三上山共有林野管理者として三上山を見守って来られた山田宗一氏の講義

三上山と地区の人々との生活(里山として活用してきた)や国有林になるまでの歴史。

三上山がかっては生活としての里山として活用されてきたこと・

「山の口が開く」==柴刈や落ち葉かきなどを採りに行く日が決まっていて”山の口がひらく」として

地元の皆さんが平等にされてきたことなど興味深いお話でした。

山田講師のお話を熱心に聴く受講生の皆さん

また続いて、学区の体育振興会の板倉祥浩氏からは三上山登山の

イベントや親子ふれあいハイキングなど楽しいお話でした。

三上山初日の出登山の認定証

午後からは三上山がどのように管理されてきたかなど登山道の観察を予定していましたが

朝から本降りの雨が続き、室内での講義となりました。

山部会会員の太田さんの熱心な講義の様子。

皆さんからの最後にひとこと・一句

●いちだんと三上山がミリョク(好きに)的になりました。

●久々の雨でうるおったが、三上山に登れず残念!

●三上山の歴史に感動しました

●たかが里山、されど三上山、オラがふるさと

平成27年度の「森づくり塾」は

今年も多くの方に支えられて無事終了できました。

ご協力ありがとうございました。

2015年10月26日

第3回森づくり塾

10月25日(日) 自然山部会の第3回森づくり塾が開催されました。

滋賀県西部・南部森林整備事務所から2名の講師がきてくださり有意義な講座となりました。

久しぶりに寒さを感じる日となりましたが

野洲市内にある里山まで出向いて暖かい日だまりで青空教室となりました。

「間伐は森林づくりの基本」という項目で

●森林を豊かにする間伐の効果 ●土砂流出の防止・水源のかん様

●主な間伐の方法など学びました。

講義の後は作業現場で実際に間伐の体験をしました。

どの木を伐るか、どの木を残すか、よく見分けて4~6人の斑体制で作業を始めました

斜面での作業にてこずり 追口を伐る ロープをかける

また枝打ち体験ではムカデばしごに登って作業

まず安全ベルトをつけて 頭上の高いところまで登って枝打ち作業

高いところが怖い人や、一度は体験みたい人など、安全に注意しながらそれぞれ体験しました。

また専用の木登り機を使って木にのぼり枝打ちをする体験もしました。

初めて体験する専用の機械は足で踏み込んで、ロープを上にあげて進むということを繰り返して

高い樹に登って行きます。

ようやく高い枝にたどりついて枝打ちができました。

数時間という体験ではありますが森林づくりのこういった作業を体験させてもらって

間伐の効果で森林が豊かになり水源かん養の森林となり、生物多様性の保全につながるということを

知るよき講座となりました。

滋賀県西部・南部森林整備事務所から2名の講師がきてくださり有意義な講座となりました。

久しぶりに寒さを感じる日となりましたが

野洲市内にある里山まで出向いて暖かい日だまりで青空教室となりました。

「間伐は森林づくりの基本」という項目で

●森林を豊かにする間伐の効果 ●土砂流出の防止・水源のかん様

●主な間伐の方法など学びました。

講義の後は作業現場で実際に間伐の体験をしました。

どの木を伐るか、どの木を残すか、よく見分けて4~6人の斑体制で作業を始めました

斜面での作業にてこずり 追口を伐る ロープをかける

また枝打ち体験ではムカデばしごに登って作業

まず安全ベルトをつけて 頭上の高いところまで登って枝打ち作業

高いところが怖い人や、一度は体験みたい人など、安全に注意しながらそれぞれ体験しました。

また専用の木登り機を使って木にのぼり枝打ちをする体験もしました。

初めて体験する専用の機械は足で踏み込んで、ロープを上にあげて進むということを繰り返して

高い樹に登って行きます。

ようやく高い枝にたどりついて枝打ちができました。

数時間という体験ではありますが森林づくりのこういった作業を体験させてもらって

間伐の効果で森林が豊かになり水源かん養の森林となり、生物多様性の保全につながるということを

知るよき講座となりました。

2015年07月14日

第2回森づくり塾開催 その2

第2回森づくり塾「里山の昆虫観察」報告その2です

大えん堤のある広場はいろんな種類のトンボが飛び交い網を持って追いかけました。

生長したばかりのシオカラトンボのオスとメスが見つかり説明が

ありました。

昼食は大笹原神社の境内でいただきました。

丁度その日は大笹原神社は「祇園祭り」の日で宮司さんの祝詞や巫女さんの舞もあり地元の代表の方々がお詣りされていました。

午後はコミセンしのはらの研修室での講義があり

先生の丹精込められた標本を見せて頂き、その立派さに皆さん驚かれていました

パワーポイントでの講義

①昆虫について②トンボ類③スズメバチ・アシナガバチ類

④セミ類⑤直翅類(バッタ・コオロギ・キリギリスなど)

⑤昆虫観察に採集はなぜ必要かなど。

鳴く虫の鳴き声を聞いたり、楽しい話満載でした。

まだまだ知りたいことがいっぱいあり”また次回に”というお言葉があり

いつかまた「昆虫観察会」で勉強できると良いですね。

第3回森づくり塾について

日程は10月18日(日)または10月25日(日)を予定していますが

また決まりましたらお知らせします。

大えん堤のある広場はいろんな種類のトンボが飛び交い網を持って追いかけました。

生長したばかりのシオカラトンボのオスとメスが見つかり説明が

ありました。

昼食は大笹原神社の境内でいただきました。

丁度その日は大笹原神社は「祇園祭り」の日で宮司さんの祝詞や巫女さんの舞もあり地元の代表の方々がお詣りされていました。

午後はコミセンしのはらの研修室での講義があり

先生の丹精込められた標本を見せて頂き、その立派さに皆さん驚かれていました

パワーポイントでの講義

①昆虫について②トンボ類③スズメバチ・アシナガバチ類

④セミ類⑤直翅類(バッタ・コオロギ・キリギリスなど)

⑤昆虫観察に採集はなぜ必要かなど。

鳴く虫の鳴き声を聞いたり、楽しい話満載でした。

まだまだ知りたいことがいっぱいあり”また次回に”というお言葉があり

いつかまた「昆虫観察会」で勉強できると良いですね。

第3回森づくり塾について

日程は10月18日(日)または10月25日(日)を予定していますが

また決まりましたらお知らせします。

2015年07月14日

第2回森づくり塾開催 その1

7月12日(日) 第2回森づくり塾を開催しました。

講座は「里山の昆虫観察」で、山部会会員でもある南尊演先生が

講師としてお話をしていただきました。

大雨になるのではないかと危ぶまれていましたが

”昆虫観察びより”となり手に手に補虫網を持って出発。

はじめは光善寺川沿いの草むらへ~

講師から、「何かの声が音が聞こえますか?」と言われて静かに耳を

傾ければギ~ギ~という虫の鳴き声が聞こえてきました。

また網にかかった、虫を捕まえて「この虫はなんですか」と聞いたり

楽しそうでした。

バッタ、キリギリス、コオロギなどまだ幼虫といわれる小さな虫が多かった。

受講生の方の子どもさんも参加してくださり、虫さん大好きとカゴに入れて嬉しそうでした。

大笹原神社から奥に入っていくとうっそうとした森があったり、

チゴユリの群落があったり、アケビもありました。

林道に出ると広い道になり、講師を囲んでトンボの事など詳しく学びました。

きれいな黄色のまだら模様の蛾が見つかりました。

次は

その2へ続きます。

しばらくお待ちください

講座は「里山の昆虫観察」で、山部会会員でもある南尊演先生が

講師としてお話をしていただきました。

大雨になるのではないかと危ぶまれていましたが

”昆虫観察びより”となり手に手に補虫網を持って出発。

はじめは光善寺川沿いの草むらへ~

講師から、「何かの声が音が聞こえますか?」と言われて静かに耳を

傾ければギ~ギ~という虫の鳴き声が聞こえてきました。

また網にかかった、虫を捕まえて「この虫はなんですか」と聞いたり

楽しそうでした。

バッタ、キリギリス、コオロギなどまだ幼虫といわれる小さな虫が多かった。

受講生の方の子どもさんも参加してくださり、虫さん大好きとカゴに入れて嬉しそうでした。

大笹原神社から奥に入っていくとうっそうとした森があったり、

チゴユリの群落があったり、アケビもありました。

林道に出ると広い道になり、講師を囲んでトンボの事など詳しく学びました。

きれいな黄色のまだら模様の蛾が見つかりました。

次は

その2へ続きます。

しばらくお待ちください